この内容はデジタル鉄道模型に限ったものです。

日本のNゲージなどのアナログ鉄道模型では、全く別の仕組みになりますので、ご注意ください。

レールクリーニングの要らないレイアウト

このレイアウトに切り替えてから、半年以上経ちました。

Youtubeでも少しだけ話したことがあり、以前から気になっていたのですが、デジタル鉄道模型においては、実はレールクリーニングは不要なのではないか?という疑問が、ほぼ確信に変わり、その理由とメカニズムも説明できそうな感じになってきました。

まずエビデンスとして、上のレイアウトは、作ってから半年間全くレールクリーニングをしていません。

唯一やったことは、食べ物をこぼしたり、大きなゴミが転がっているときに、ハンディ掃除機で吸い取ったことがあるだけです。

布をかけたりしていることもないですし、クリーニングカーを走らせることもないですし、拭いたり磨いたりは全くしていません。

また、毎日走らせている時もあれば、3週間ほどあえて走らせないでいることも試してみました。

このレイアウトは、HOとNの2つのスケールがあり、3線式と2線式の両方が混在していますが、どちらもクリーニングしていません。

結果。全く問題なく、2線式のNゲージ改造デジタルを含めて、車両がカクついたり、動きが悪かったり、集電が悪かったりすることはありませんでした。

室内照明については、走らせていない期間が長いと、最初のうちはチラついていますが、数周走らせているうちに、自然に直ります。

つまり、レールクリーニングの全く要らないレイアウトを作ることができたわけです。

レールクリーニングは本当に必要なのか?

この疑問を感じたのは、海外の鉄道模型ユーザーの何人かが、「レールクリーニングは要らないのではないか」「特にやっていない」と言っていたからです。

むしろ「レールクリーニングはしない方が良い」という人もいました。

それらの人はいずれもジオラマを作り込んだ固定式の大きなレイアウトを所有していました。

それでもレールクリーニングは要らないというコメントを聞いて、私も共感しました。なぜなら、私自身がほとんどレールクリーニングをしていなかったからです。

ただ、それでもクリーニングをしないと、列車が止まったりすることを経験していたため、クリーニングをしないためにはなにか条件があるか、システムによるのではないかと思っていました。

そこで、レイアウトを作り直した際に、自分で立てた仮設をもとに半年間検証してみたわけです。

そして、実際にクリーニングフリーのレイアウトになっていることが確認できました。

少なくとも、デジタル鉄道模型においては、レールクリーニングがほぼ不要のレイアウトは、誰でも普通に作ることができるのだと思います。

クリーニング不要になるメカニズム

結論から言うと、電気配線がすべてです。

2線式、3線式の違いや、レールのメーカーはほぼ関係ないと思います。

実際に私のレイアウトでは、2線式、3線式のどちらもあって、レールの種類もメルクリンCトラック、メルクリンminiTRIX、KATOユニトラックと3種類が混在していますが、差は全くありません。

電圧も、19Vと15Vがあり、システムもmfxとDCCの両方がありますから、そういうことも関係ありません。

この2つができていれば、レールクリーニングは不要です。

電気配線はめちゃくちゃ大事

私自身、長いこと理解していなかったのですが、デジタル鉄道模型とアナログ鉄道模型では、電気的な仕組みが全く異なります。

そして、デジタル鉄道模型においては、電気配線はめちゃくちゃ大事です。

電気配線は、ヨーロッパでは「wiring」と呼ばれていて、鉄道模型構築の重要な工程の1つです。

メルクリンの解説本などでも、わざわざ専用に1つの章を割いて、詳細に解説されています。

また、設計ソフトなどもありますし、解説動画なども多く、とても大事であることがわかります。

しかし、日本においては、かなり軽視されているというか、そもそもデジタル鉄道模型がほとんど普及していないこともあって、アナログ鉄道模型前提の内容がメインだったりで、ほとんど解説されていません。

また、私が実際に質問を受けて、多数のレイアウトを見に行ったところ、多くの人が配線や線路設計を軽視しているか、できていないこともわかりました。

デジタル鉄道模型において、自動運転がうまく行かないとか、うまく走らない場合の原因は、コントローラーやアプリの設定ではなく、レイアウトそのものに問題がある方が多かったのです。

特に電気配線ができていないケースが多い印象を受けています。

だから、自動運転が安定しない、レールクリーニングが必要になっているのです。

集電とデータ通信を分ける

デジタル鉄道模型では、集電用の配線と、データ通信用の配線を、可能な限り分けることが重要です。

デジタル鉄道模型では、ほぼすべての車両と機器はデコーダーなどのコンピューター機器とその通信によって制御されています。

コンピューター機器にとって、必要な電気配線は2つあります。

1つは電力です。

電気が来ていないとコンピューターは動きません。

もう1つがデータ通信です。

通信できなければ、デジタル鉄道模型は走りません。

そして、デジタル鉄道模型では、この2つは同一の配線を使用することができるようになっている機器がほとんどです。

でも、パソコンやスマートフォンを見てください。

電力とデータ通信は分離されていることがほとんどです。

電力はACアダプターやバッテリーから供給されていて、データ通信はLANケーブルやモバイル(WiFi)などです。

インターネット通信でも、電力線とデータ通信線を1本の線で行う機器も発売はされていますが、メジャーではなく、分離された状態と比較すると性能が落ちます。

鉄道模型だって同じなのです。

分離できるのなら、分離したほうが安定するに決まっています。

このことはほぼ認識されていないように思うので、ここでしっかりと書いておきます。

レールを電力・データ通信共通で使用するのは小規模レイアウトまで

デジタル鉄道模型は、フィーダー線を1箇所に挿せば、列車もポイントも全部操作できて便利!

そういうこともできますが、それは小規模なレイアウトに限った話です。

せいぜいスターターセットくらいの規模で、車両も数台程度で、手動で遊ぶのなら、それでも走るよ、くらいに考えてください。

ある程度車両を走らせたい、ある程度の大きさになっている、自動運転したいとなってくると、そういう電気配線ではだめです。

デコーダー等に電力を供給する経路と、データ通信を安定して行える経路を、しっかりと確保した配線設計が必要になってきます。

これは、それこそヨーロッパでは本などで、山ほど解説されています。

例えば、メルクリンの解説では「リング配線を採用してください」などと書かれています。

あなたのレイアウトはリング配線になっていますか?

なっていないのなら、そもそもメーカー推奨の電気配線になっていない、ということになります。

推奨状態でないのだから、最高のパフォーマンスが出ないのは当然だとも言えると思います。

私が見てきたレイアウトの中には、とりあえず列車が走っているからOKという判断をしている人が、非常に多いです。

アナログ鉄道模型なら、とりあえず走ることしかできませんから、それでいいのかもしれませんが、デジタル鉄道模型は違います。

複雑な通信をして、複雑なギミックが動くのですから、それなりにできていないと、性能が発揮できないということなのです。

そして、レールクリーニングも性能の1つに過ぎません。

メーカー推奨に従って、本来のポテンシャルを出せれば、不要になる要素です。

つまり、レールクリーニングしなければならない状態というのは、スマートフォンでいうと、電波が悪かったり、バッテリーが切れかかったりしていて、本来の性能を発揮できていない状況と同じです。

レールを磨くのは、なんとなく通信が悪いから、LANケーブルを引っ張ってみたり、磨いたりすることと同じなのです。

そんなことは不要だし、もし磨いても、それが根本原因ではないのだから、また同じことが起きます。

だから、いつもレールクリーニングをしなければならなくなっているわけです。

デジタル鉄道模型における電気配線

仕組みがわからなくても、メーカーの解説通りに配線をすれば自然に大丈夫になります。

うまく行かないのは、単にメーカー推奨状態を知らないからというだけのことです。

我流がだめとは言いませんが、まずはメーカーの解説本をしっかりと読んで、そのとおりにすることが近道です。

以下に、簡単に要点をまとめますが、これらの原理を知る必要はありません。

知っていたほうがいいですが、それよりも正しい知識を得ることを優先したほうがいいです。

メルクリンなら、使用する線の直径などもすべて指定されていて、しかも、メーカーから純正品が発売されていますので、それを買って配線するだけのことです。

集電とは電力を供給すること

車両や分岐器などに搭載されているデコーダーに、所定の電気が安定して届けられていることが大事です。

集電とは「コンピューター機器に電力をとどけること」を指します。

車両以外のデコーダー(ポイントデコーダーやストラクチャーのデコーダー、センサーのフィードバックモジュールなど)には、通常は直接給電用の端子が付いています。

ここにコマンドステーションからのラインを直接配線してください。

線路を経由しないことが非常に重要です。

これはDCC機器の方がやりやすいですし、多くのDCC機器は電力端子とデータ端子が分かれています。

mfx機器の方が簡単でなんでもつなげばOKのような状態でも動作してしまうので注意が必要だと思います。

mfx機器がそうなっているのは、スタートアップの時に、誰でも何も考えずに簡単できるようにするためで、ある程度の規模になったら、それでは性能を発揮できません。

mfx機器であっても、別々に配線したほうが良いです。

メルクリンが推奨しているリング配線は、このためにあります。

電力線を太いケーブルで、レールとは別に配線し、そこから2メートルに1箇所ずつ、区間ごとに給電することで、メルクリンが想定する通常規模のレイアウト(=解説本に掲載されているような形のレイアウト)であれば、それで十分な性能を発揮できます。

また、ポイントデコーダーなどは、できればm83のように外部機器を使用したほうがいいです。

ポイントに内蔵するタイプのデコーダーは、スターターセットくらいのレイアウトなら構いませんが、それ以上になるとコスパも悪いし、レールから給電するので性能面で落ちますし、ジオラマ等を作るのであればメンテナンス性も劣化します。

外部デコーダーを使用して、リング配線から直接給電している場合には、デコーダーの電圧低下や動作不良はまず起きません。

ポイント切り替えマシンに常に安定して指示を送ることができますから、動作も安定します。

毎回、作っては片付けるお座敷の組み立てレイアウトでしか遊べないといった場合を除いて、デコーダーを内蔵することにはデメリットもあることは、知っておいたほうがいいと思います。

メルクリンの公式動画でも、レイアウトを制作している場合には、ポイントデコーダーはm83を使用していると思います。

公式がやっていることには、ちゃんと意味があるのです。

問題は車両のデコーダー

車両のデコーダーは、構造的に必ずレールから電力を受ける必要があります。

つまり、車両だけは、電力とデータ通信を、レールという共通線からしか受けられないということになります。

この安定を保証する最低ラインが、メルクリン公式が解説している「2メートルに1箇所のフィーダーを入れてください」ということの意味です。

この場合のフィーダーは、もちろんリング配線から分岐されていないといけませんし、線も公式の指定の製品であることが大事です。

2メートルに1箇所は目安ですので、ポイントなどが集中していたり、線路配置によっては自分で計算して、配電区画を設計する必要があります。

言い換えると、線路は、車両のデコーダーが必要とする最低の要件を守って、それ以外に電力を消費する機器や、データ通信を阻害する要因になるものを接続しない、ということが極めて大事です。

LED照明の電力を線路から採るとか、ノイズになるような機器をつないでしまうとか、もっと根本的なところでレールの接続部に無理なテンションがかかっていたり、勾配になっていたりして、レール配置が安定していないとか、そういうことが極限まで排除されていることが大事です。

データ通信を安定させるには線路をきっちりとつなぐことが大事

きっちりと言っても、別にジョイント部分をハンダ付けしたりする必要はありません。

むしろハンダ付けはしないほうが良いです。

レールメーカーの純正のつなぎ方で、普通に正しく接続していることが大事です。

この当たり前に普通のことが、多くの人ができていません。

すべてのレールが、無理なテンションなく、水平に正しく接続されていること。

これは絶対に必須で、最低条件です。

これを行うには、きちんとレールの配置を設計してください。

WinTrackなどのレイアウト設計アプリを使用するのが簡単で間違いがありません。

間違っても、自分で適当に繋げないてください。

微妙に長さの異なる線路や、角度の間違っている曲線をはめ込まないでください。

mm単位の精度が求められます。

設計アプリで図面を描き、その通りの型番の線路を間違いなくつないでください。

これに関してはメルクリン公式ですら、たまに間違って適当に作業していて、コメントで盛大に叩かれています。

最新の解説本でも線路配置が間違っている写真を掲載しています。

反面教師として、そうならないように作業してください。

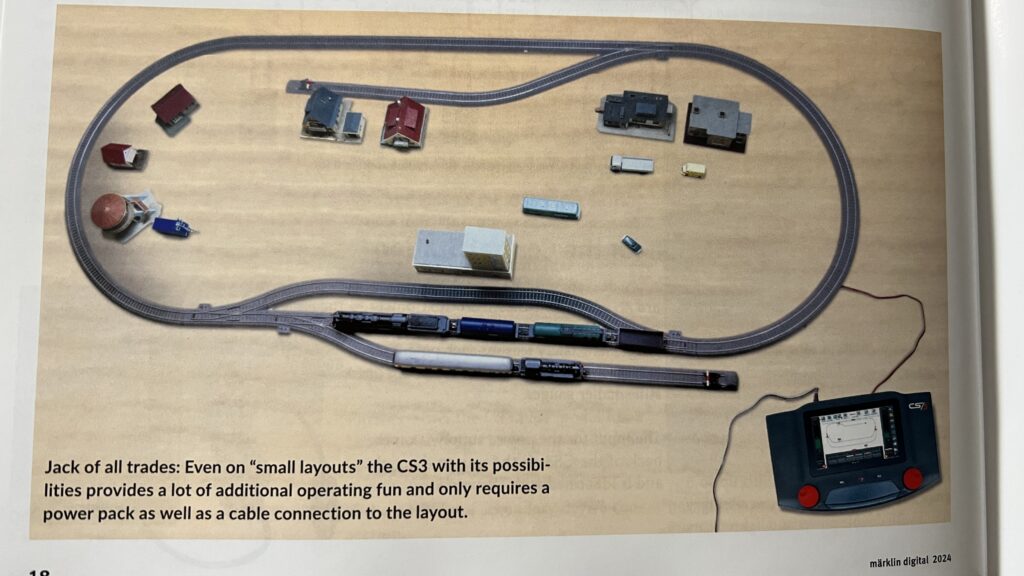

ちなみに、こちらが最新のメルクリン公式解説本に掲載されている間違ったつなぎ方の線路です。

これを見て、すぐにパッと「気持ち悪い」「線路のつなぎ方がおかしい」と気が付かない人はヤバイです。

直感的に気が付かない人は、絶対に設計アプリを使って、線路をつないでください。

この写真の状態でも走ります。走ってしまうのがメルクリンだと思いますが、それは良くはないです。

この写真は、こんな規模のレイアウトでもCS3でを使えば、簡単配線でいろんな楽しい遊びができるよ!という説明のためのものですが、それは正しいのですが、「こんな小規模のレイアウトだから」許されることでもあります。

きちんとしたレイアウトを作って、安定した運転をしたいのなら、この写真の状態ではだめです。

写真の線路の間違っている点

・上の側線と、下の駅の上の待避線のカーブの角度が間違った線路が組み込まれている

・そして、本来はそこに配置するべき線路を、外周の周回に組み込んでいるので、全体が歪んでいる

・駅の部分にテンションがかかっているため、もしセンサー等を組み込むと誤動作する可能性がある

なぜレールクリーニングが不要になるのか

電気的にも、データ通信的にも安定するからです。

デジタル鉄道模型では、線路には常に最大の電圧で電気が流れています。

なので、元々配線がしっかりしていれば、集電が悪いということはありえないのです。

またデータ通信の安定性を確保することで、実際に機器を動かすのはデコーダーになりますから、確実に動作するようになります。

室内照明がチラつくことがあるのは、単純に線路から電気を採って、直結しているだけの仕組みだからです。

離線等をすればちらつきます。これは構造の問題であって、走らせていれば擦れて改善されますし、本当は、そういうアナログ鉄道模型と同じ構造ではなく、室内照明もデコーダー等から電力供給する仕組みのものや、キャパシタを搭載した製品を選べばよいのです。

メルクリンの今年の新製品からは、車両にもキャパシタが搭載された製品が多く発売されます。

どちらかというと2線式がより有利かも

レールクリーニング不要という点だけを見た場合には、どちらかというと、2線式の方が有利な気がしています。

2線式は左右のレールから集電・データ通信するため、より汚れに強いです。

またレールの選択肢が多く、望めば細かく電気区画を設計できるため、特に分岐器などでは安定度が高いです。

3線式は集電性能だけを見れば優れていますが、デジタル鉄道模型になっている今は差はほぼありません。

シューは突起と接触して集電するため、長いこと走らせていないと、突起の先端にサビが浮くことがあり、これが動きがギクシャクする原因になります。

こちらも、走らせていれば自然に直りますが、レールよりもサビの影響を受けやすいですし、分岐器ではシューが左右の線路を乗り越える必要があるため、よりセンシティブです。

ただ、今年からキャパシタを搭載した車両が発売されるので、こうした問題にも強くなるのかもしれません。

2線式ではレール全体が錆びるほど、品質が悪い製品を使うとか、何年間も放置しているとかでない限りは、車輪が線路と接触できないということは起きないと思います。

逆に、下手にレールクリーニングをすると、自分で線路を濡らしてサビや湿度を高めたり、磨いて汚れが付着する凹凸を作ったりするのが、良くないように感じています。

電気で動いているのですから、乾いていて、接触面が平滑であることが大事です。

小さなゴミは車輪が常に自動で掃除してくれます。

先頭車がゴミを押していたら、指で取り除けば十分です。

あまりに車輪がゴミで汚れたら、それは掃除する程度で大丈夫です。

また、食べ物をこぼしたとか何らかの理由で、一部分だけ通電できないのなら、そこだけコルクで擦ることをおすすめします。

日本のNゲージの場合には、車両が根本的にアナログ鉄道模型を前提としていますから、そちらの原因がほとんどです。

うちではデジタル化改造したNゲージ車両も、クリーニング不要で走っていますが、元からデジタル仕様のヨーロッパの車両とは品質も性能も雲泥の差があります。

よほど思い入れがあって、改造やメンテナンスも頑張れるとかでない限りは、日本のNゲージでデジタル鉄道模型で遊ぶことは、おすすめできません。